DOI: 10.1021/jacs.5c05372

天然海水直接電解為綠色氫氣生產提供了一條途徑,但其工業化進程受到陰極沉淀形成和水解離動力學緩慢的限制。

2025年7月4日,中國海洋大學孟祥超團隊在Journal of the American Chemical Society期刊發表題為“Direct Natural Seawater Electrolysis through a Photoinduced Asymmetric Electric Field”的研究論文,團隊成員趙展為論文第一作者,孟祥超為論文通訊作者。

該研究提出了一種光誘導不對稱電場(PAEF),該電場在光照下動態影響界面氫鍵網絡,形成OH?擴散通道并重新定向水分子構型。瞬態吸收光譜表明,在設計的具有光響應特性的催化系統中,PAEF能夠調控載流子動力學。PAEF調控的界面水結構避免了沉淀的形成,并降低了陰極上的水解離動力學能壘。這種PAEF基催化系統在天然海水中表現出較低的過電位(100 mA cm?2時為299 mV),且在連續運行100小時后活性衰減小于5%。此外,該研究構建了一種光輔助不對稱電解槽(陰極室為天然海水),在2.35 V(60 °C)下可實現0.5 A cm?2的電流密度,同時與太陽能電池模塊集成后,在波動光照條件下仍能保持兼容性及較高的太陽能-氫能轉換效率(>10%)。通過引入外部光場,該工作為耐用的天然海水電解提供了一條可擴展的路徑。

綠色氫氣(H?)作為碳中和能源系統的關鍵,迫切需要開發海水電解技術,因為海水資源占地球水儲量的96.5%。然而,直接海水電解的工業化進程受到效率和耐久性兩大瓶頸的限制:(1)水解離動力學緩慢(H?O + * + e? → H* + OH?);(2)由于局部積累的OH?與海水中的離子(如Ca2?、Mg2?)耦合,導致陰極上不可逆的Ca/Mg氫氧化物沉積。

實際上,雙電層(EDL)內氫鍵網絡的連通性對海水電解動力學起著關鍵作用。在中性溶液中,界面水分子傾向于形成4/2配位的氫鍵水(類似冰的界面水層)。這種剛性界面水層阻礙了OH?向海水本體的擴散,從而導致EDL中自增強的pH極化(>10.5),并在陰極表面引發不溶性氫氧化物的快速成核。此外,由于強烈的分子間吸引力,水分子從內亥姆霍茲平面到表面活性位點的轉移也受到阻礙。同時,水分子吸附構型(如H-up)和剛性氫鍵網絡延長了H與活性位點之間的距離,不利于解離過程,導致海水電解活性較低。因此,需要一種合理的策略來破壞界面氫鍵網絡,以實現有效的OH?擴散通道和重新定向水分子構型。

通過創新材料設計引入局部電場,作為一種極化并重新定向水分子的有效策略,已被廣泛應用于重構氫鍵網絡。值得注意的是,具有不對稱電荷分布的水分子可以在靜電相互作用的影響下被調控。盡管已探索了一系列催化劑(如IrRu DSACs、Ru/CeCoP和RuMo/MoO?)來構建局部電場,但由于原子尺度活性位點構型、電荷轉移動力學和熱力學穩定性邊界之間復雜的相互作用,催化劑工程通過結構設計和表面修飾正面臨瓶頸。與此同時,由于海水中催化劑重構的不可控性,電場強度的指數衰減可能限制氫鍵網絡的調控。與催化劑工程策略相比,引入外部場(如磁場和光場)具有靈活性、可控性和連續性,能夠將外部高強度能量傳遞給催化劑并影響材料的電子結構。特別是,太陽光作為一種清潔、無限且經濟的能源,在促進可持續能源轉換方面發揮著關鍵作用,顯示出作為合適外部場的潛力。具體而言,在材料光激發過程中,電子可以從價帶(VB)轉移到導帶(CB),從而形成電子-空穴對。值得注意的是,光生電荷的不對稱分布有助于局部電場的形成,這一點已通過表面光電壓顯微鏡(SPVM)技術在2022年得到證實,并通過可測量的光電壓量化。此外,基于光化學理論,光生電荷分離過程在時間尺度(飛秒到秒)和空間尺度(納米到微米)上表現出廣泛的適應性,表明其與多樣化的反應和催化系統兼容。因此,在催化劑-海水界面引入光誘導不對稱電場(PAEF)以破壞界面氫鍵網絡,是一種尚未被探索但極具前景的有效海水電解方法。

在這項概念驗證研究中,該工作設計了一種光響應催化系統,以揭示PAEF基新型光輔助直接海水電解機制。為此,研究人員選擇了Fe修飾的MoO?(FMO)作為空間不對稱電荷分布平臺,從而在Fe?O?Mo單元上誘導PAEF。同時,納米級合金(NiFe)被策略性地集成到FMO上(NiFe/FMO),旨在引發局域表面等離子體共振(LSPR)效應,從而通過增加光生載流子濃度和光吸收來增強PAEF。另一方面,LSPR誘導的光熱效應能夠有效加速傳質和催化動力學。如示意圖1b所示,光輔助海水電解有望在以下方面提高效率和穩定性:(1)PAEF可重塑EDL中的氫鍵網絡(4/2配位的氫鍵水減少,而水合鈉離子增加),從而形成OH?向海水本體快速擴散的通道,這些OH?可通過緩沖離子快速中和,并通過蠕動泵對流稀釋;(2)增加的水合鈉離子將界面水分子重新定向為H-down構型,并縮短H與活性位點間的鍵距,從而降低水解離的動力學能壘;(3)基于LSPR的光熱效應促進了反應動力學。實驗驗證表明,所制備的光響應NiFe/FMO催化劑在AM1.5G光照下表現出預期的析氫性能,在天然海水中實現了299 mV(100 mA cm?2)的較低過電位。同時,陰極表現出優異的抗沉淀能力,在連續運行100小時(100 mA cm?2)后活性衰減小于5%,約為無光輔助系統的四分之一。通過與光輔助不對稱電解槽和太陽能電池模塊集成,基于NiFe/FMO的綠色制氫系統展現出與波動可再生能源輸入的兼容性,并保持了10%以上的太陽能-氫能(STH)轉換效率。

圖1. NiFe/FMO催化劑的結構表征。(a)NiFe/FMO的XRD圖譜。(b)NiFe/FMO的TEM圖像,包括NiFe合金粒徑分布的統計。(c)NiFe/FMO的HRTEM圖像。(d)NiFe/FMO和參考樣品在Ni K-edge的XANES光譜。(e)相應的Ni K-edge EXAFS擬合。(f)Fe K-edge EXAFS擬合。(g)Fe K-edge的WT-EXAFS圖譜。(h)NiFe/FMO和Ni/MoO?的XPS光譜。(i)Mo K-edge的XANES光譜。(j)Mo K-edge的EXAFS擬合。

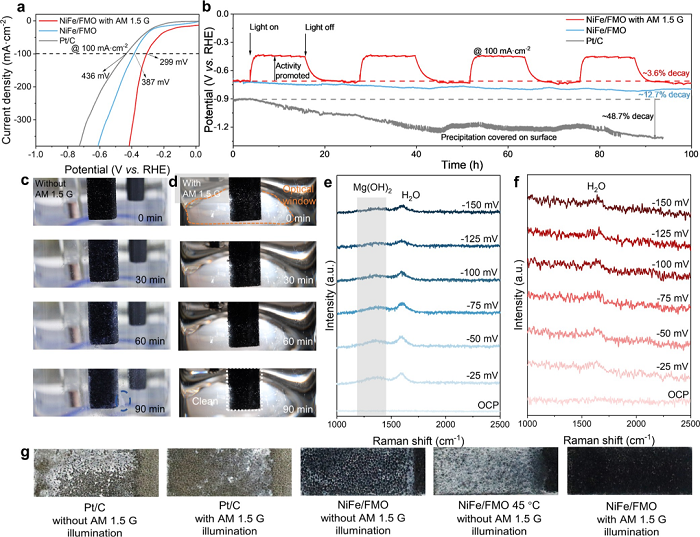

圖2. NiFe/FMO在天然海水中的陰極活性和抗沉淀能力(帶外部光場):(a)NiFe/FMO在AM1.5G光照下及NiFe/FMO、Pt/C在無光照下的HER極化曲線。掃描速率:5 mV s?1。電極在海水中的面積:1 cm × 1 cm。(b)NiFe/FMO、Pt/C及表面帶AM1.5G光照的NiFe/FMO在天然海水中100 mA cm?2下的長期耐久性測試。注意:一個光照周期為12小時。(c)天然海水電解過程中NiFe/FMO陰極在10 mA cm?2下的照片。(d)AM1.5G光照下天然海水電解過程中NiFe/FMO陰極在10 mA cm?2下的照片。(e)NiFe/FMO陰極在不同過電位下天然海水電解的原位拉曼光譜。(f)AM1.5G光照下NiFe/FMO陰極在不同過電位下天然海水電解的原位拉曼光譜。(g)不同條件下天然海水電解90分鐘(10 mA cm?2)后的電極照片。

圖3. PAEF的反應機理:(a)NiFe/FMO的二維TA光譜。(b)NiFe/FMO、MoO?的光電流響應及光電流密度增加的示意圖(插圖)。(c)Ni 2p、(d)Mo 3d和(e)Fe 2p在光照下的原位XPS光譜。(f)NiFe/FMO在AM1.5G光照下的電荷轉移過程示意圖。(g)NiFe/FMO在黑暗(左)和AM1.5G光照(右)下記錄的0 mV至200 mV過電位范圍內的原位拉曼光譜。(h)水合鈉離子的O-H伸縮模式原位拉曼光譜。注意:藍線為NiFe/FMO在黑暗條件下記錄的光譜,紅線為AM1.5G光照下記錄的光譜。(i)0 mV至200 mV vs RHE范圍內各種界面水結構的電位依賴性峰位移及占比。(j)天然海水中Pt/C、NiFe/FMO及AM1.5G光照下NiFe/FMO表面局部pH的測量結果。

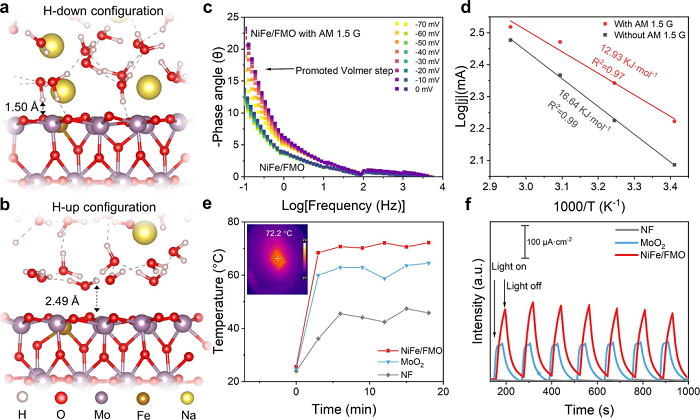

圖4. PAEF對海水解離的反應機理:(a)帶不對稱電場和(b)不帶不對稱電場的NiFe/FMO上界面H?O取向的示意圖。注意:不對稱電場通過移除與Fe原子配位的O原子實現,Fe原子上的電子積累通過Bader電荷分析驗證。(c)天然海水中NiFe/FMO在不同過電位下的Bode相位圖。(d)NiFe/FMO的Arrhenius圖。(e)AM1.5G光照下NiFe/FMO、MoO?和NF的表面溫度分布。插圖為AM1.5G光照下NiFe/FMO電極的溫度分布。(f)NiFe/FMO、MoO?和NF的光電流響應。

圖5. 光輔助不對稱電解槽性能:(a)20 °C下由NiFe/FMO II NiFe/FMO和Pt/C II IrO?組裝的不對稱電解槽的極化曲線。(b)20 °C下由NiFe/FMO II NiFe/FMO和Pt/C II IrO?組裝的不對稱電解槽的氫氣法拉第效率測量結果。(c)20 °C和60 °C下由NiFe/FMO II NiFe/FMO組裝的不對稱電解槽的極化曲線。(d)光輔助不對稱電解槽的照片。(e)20 °C和(f)60 °C下由NiFe/FMO II NiFe/FMO組裝的光輔助不對稱電解槽的極化曲線。(g)戶外NiFe/FMO基綠色氫電解系統,集成了光輔助不對稱電解槽和太陽能電池模塊。(h)戶外綠色氫電解系統的測量電池電壓、電流密度及衍生的STH。

總之,該研究在具有光響應特性的催化系統中引入了光外部場,以調控界面水結構和局部反應溫度,從而實現天然海水的直接電解。通過在NiFe/FMO上原位生成PAEF,界面氫鍵網絡被破壞,從而在界面水層中形成有效的OH?擴散通道,并避免了陰極上Ca/Mg氫氧化物的后續沉積。PAEF調控的界面水取向(H-down構型)促進了海水解離。同時,基于LSPR的NiFe合金的光熱效應進一步提升了反應動力學。在AM1.5G光照下,基于NiFe/FMO的光輔助不對稱電解槽在2.35 V和60 °C下實現了工業級電流密度(0.5 A cm?2)。進一步與太陽能電池模塊集成后,光輔助制氫系統在波動光照條件下表現出兼容性,并保持了高于10%的太陽能-氫能轉換效率。該研究預計,這種光輔助策略將為天然海水直接電解或其他在復雜離子環境中運行的反應提供一種可行的方法。

本文使用的焦耳加熱裝置由合肥原位科技有限公司研發,感謝老師的支持與認可!

焦耳加熱裝置

焦耳加熱裝置是一種新型快速熱處理/合成的設備,該設備可使材料在極短(毫秒級/秒級)時間內達到極高的溫度(1000~3000℃),升溫速率最快可達到10000k/s;通過對材料的極速升溫,可考察材料在極端環境、劇烈熱震情況下的物性改變,可通過極速升降溫制備納米尺度顆粒,單原子催化劑,高熵合金等。目前廣泛應用在電池材料、催化劑、碳材料、陶瓷材料、金屬材料、塑料降解、生物質等領域。